今天,Sir要聊一个“俗”话题。

钱。

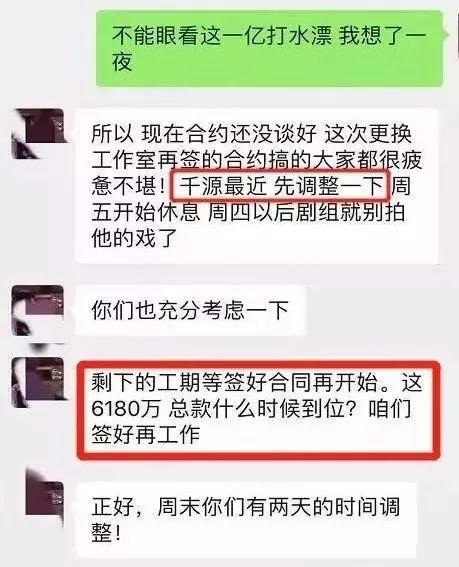

前两周,演艺圈又发生了跟“钱”有关的风波,来自王千源。 东京影帝王千源6000万片酬被挂出来了,连私密的微信对话截屏都有。

△ 图片来源:新浪微博

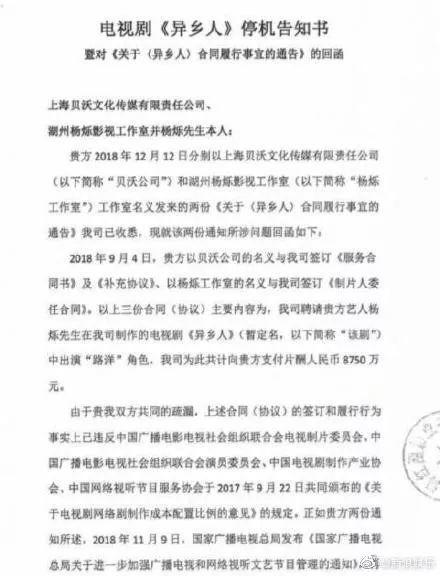

在此之前,演员杨烁也被“挂”。 因为他拒绝按照规定降低片酬,导致电视剧《异乡人》停机。

两位铁汉,居然对钱如此锱铢必较?

——尤其王千源,不是一个低调的演员吗?

——真给你这么多钱,你配吗?

——对社会有啥贡献就拿这么多,这点钱还不如给科研人员。

你看,娱乐圈的“瓜”,就是这样被吃歪的。

就主观谈主观,每一个人都可以为自己的感受找到支撑的理由。

鸡同鸭讲,无休无止。

所以,我们不妨回到讨论的基线。

先说清楚,王千源的6千万有没有触犯法律条文,比如很多声音中提到的“限酬令”。

再掰仔细,演员片酬,应该由谁来决定。

两位铁汉,居然对钱如此锱铢必较?

——尤其王千源,不是一个低调的演员吗?

——真给你这么多钱,你配吗?

——对社会有啥贡献就拿这么多,这点钱还不如给科研人员。

你看,娱乐圈的“瓜”,就是这样被吃歪的。

就主观谈主观,每一个人都可以为自己的感受找到支撑的理由。

鸡同鸭讲,无休无止。

所以,我们不妨回到讨论的基线。

先说清楚,王千源的6千万有没有触犯法律条文,比如很多声音中提到的“限酬令”。

再掰仔细,演员片酬,应该由谁来决定。

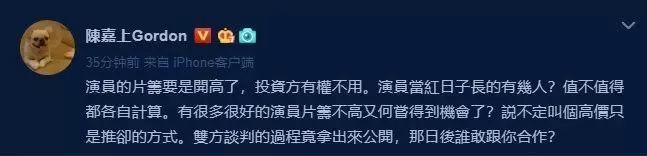

01王千源片酬事件爆出来之后,当事人保持沉默。 倒是热心的香港导演陈嘉上发微博力挺。

Sir划一下关键语句:

Sir划一下关键语句:

投资方有权不用。

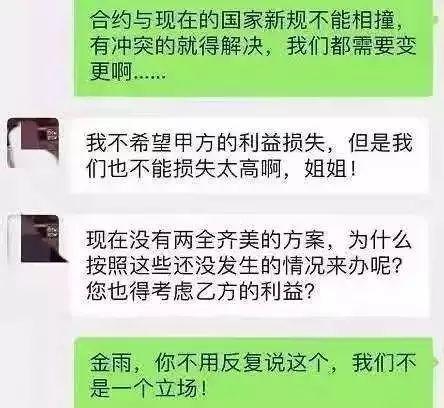

谈判过程不宜公开。其中,第一点也涉及到“限酬令”的核心精神。 2018年11月,广电总局发布了“限酬令”,意在解决天价片酬的行业痛点,希望客观上促进影视剧生产各环节平衡。 这一意见明确要求,每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%,主要演员片酬不得超过总片酬的70%。 三大视频网站,六大影视制作公司,在这个基础上进一步达成协议并公开声明,演员的单集片酬(含税)不得超过100万元,总片酬(含税)不得超过5000万。 这些条例说得很清晰了,击打痛点也很到位,目的就是为了抑制虚高片酬等不良行业风气。 从片酬上看,王千源确实违反。 但请注意,王千源与片方签约的时间,是在政策出来之前。

△图片来源:新浪微博

即,合同签约在先,违反“限酬令”在后。 据公众号《娱理》一篇文章(《“限酬令”僵局:演员与片方拉锯、政策与法律博弈)报道: 总局这样的“通知”形式,不到法律位阶,不具备法律约束力,只能算行业指导意见。 说白了,假如王千源对所得收入依法纳税,那并不存在违法行为。 甚至,王千源力争的合同签署,无论是在“限酬令”之前还是之后,都无本质区别。 这是对《合同法》的尊重和维护。 陈嘉上导演不齿的就是这一点: 觉得对方价高,你大可一开始就不用。 用了,因为“政策”问题需要调整,也需双方协商谈判——而不是单方面牺牲演员利益。 而最终结果未定,就把谈判过程挂出,难免有利用舆论声音进行绑架之嫌。 影帝,冤就冤在这。02另一个核心问题。 王千源,值不值这个数? 其实也不是王千源能够决定。 网红经济学家薛兆丰在他一篇名为《工资是如何被决定的?》的文中提到: 在竞争之下,任何团队或企业,其内部各种要素所得的报酬,都将趋向于它们各自给团队或企业带来的边际贡献。 以这样的视角去看王千源的片酬。 不管是六千万,还是六百万,抑或六万。 这些数字背后,其实趋向于一个叫王千源的职业演员,带给影视剧行业的边际贡献。 王千源是谁? 从张猛的《钢的琴》,我们第一次记住了这个小眼睛、大高个的东北汉子。 ——本人亦凭此片拿下东京影帝。

值得说一下的是,王千源可以算很穷的东京影帝。

他是以零片酬的待遇进了张猛的剧组,还为它推掉好几部更赚钱的电视剧。

《钢的琴》拍于2011年。

讲的是东北土地上,时代狂飙,昔日大锅饭体制瓦解,一代小人物们被迫重新寻找自己位置的悲剧。

自此,有些影迷开始好了这一口故事模型。

刁亦男拍于2014年的《白日焰火》。

被影视界青睐的东北作家双雪涛,这两年火起来代表作《平原上的摩西》也属此类。

可以说,《钢的琴》以及演员王千源影响了这一类题材的兴起,这,就是薛兆丰所说的边际贡献。

2015年,王千源出演《解救吾先生》,出演悍匪张华。

这是王千源第二部代表作。

该角色取自现实。

为了塑造这个角色,王千源亲自去采访他的家人,以及当时抓捕的警察。

他为这个角色寻找并梳理了完整的性格图谱。

不寒而栗的凶恶。

不屑一顾的羞辱。

而这两种外化性格的根源,其实就是强烈的不安全感。

片中有一幕——

“王千源”在出租屋与女友,身边堆叠的,是成人杂志与手雷、手枪。

就像剖洋葱一样,王千源在这个配角上寻找到“邪性”的病因。

京郊(底层)单亲家庭出来,长久以来物质和情感的双重匮乏,令他“退化”成一头动物。

但他又不是“动物”。

他要的,不过是一个普通人唾手可得的尊重和关爱——只是内心羞于承认。

这种分裂,正是悍匪疯狂的情感逻辑。

不知道多少人还记得这场戏。

张华被抓,妈妈去探监。

他努力维持过去吊儿郎当的样子,装作不怕死。

他想哭,却又拼命咧开嘴笑。

最后他说,下辈子再给妈尽孝。

这场戏,充分说明张华矛盾的个性。

也不言而喻地暗示出阶层背景、社会经历、乃至时运对一个人的改造力。

凭借张华这个角色,王千源拿下当年金鸡奖最佳男配角。

之后,王千源总算“红”了。

他接二连三出演《太平轮》《黄金时代》《健忘村》《破·局》《“大”人物》等片。

并在警匪类型片中,树立了强烈的个人风格:正邪之间游走的不确定性。

这么说吧,王千源,已成某一类角色序列里的佼佼者。

观众看到他,就能立刻联想到某种表演风格,招牌动作甚至表演细节。

这就是一个演员的品牌力。

就像我们看到汤姆 ·克鲁斯,第一想到的就是不怕死的孤胆英雄。

就像小罗伯特·唐尼,已经等同于“钢铁侠”。

事实上,他们的片酬即便是在好莱坞也是令人咋舌的高。

老汤姆通过票房分成,四部《碟中谍》片酬就能拿走将近18亿人民币。

小唐尼一个人的片酬就占去《复联3》全部超级英雄片酬的三分之一。

别误会,Sir举例这行业金字塔尖案例,并非鼓励演员都去喊高价。

而是想说明,一个演员(明星),他的片酬,不是一两部电影电视的投资方决定的,也不是演员的经纪团队随便手签。

它取决于市场容量和这演员能在市场缔造的价值。

王千源的六千万到底值不值?

不是王千源说了算。

是王千源一次到数次体现自身专业能力,得到市场认可,并竖立品牌后的回报。

换句话说,值不值,真的是民意的选择。

值得说一下的是,王千源可以算很穷的东京影帝。

他是以零片酬的待遇进了张猛的剧组,还为它推掉好几部更赚钱的电视剧。

《钢的琴》拍于2011年。

讲的是东北土地上,时代狂飙,昔日大锅饭体制瓦解,一代小人物们被迫重新寻找自己位置的悲剧。

自此,有些影迷开始好了这一口故事模型。

刁亦男拍于2014年的《白日焰火》。

被影视界青睐的东北作家双雪涛,这两年火起来代表作《平原上的摩西》也属此类。

可以说,《钢的琴》以及演员王千源影响了这一类题材的兴起,这,就是薛兆丰所说的边际贡献。

2015年,王千源出演《解救吾先生》,出演悍匪张华。

这是王千源第二部代表作。

该角色取自现实。

为了塑造这个角色,王千源亲自去采访他的家人,以及当时抓捕的警察。

他为这个角色寻找并梳理了完整的性格图谱。

不寒而栗的凶恶。

不屑一顾的羞辱。

而这两种外化性格的根源,其实就是强烈的不安全感。

片中有一幕——

“王千源”在出租屋与女友,身边堆叠的,是成人杂志与手雷、手枪。

就像剖洋葱一样,王千源在这个配角上寻找到“邪性”的病因。

京郊(底层)单亲家庭出来,长久以来物质和情感的双重匮乏,令他“退化”成一头动物。

但他又不是“动物”。

他要的,不过是一个普通人唾手可得的尊重和关爱——只是内心羞于承认。

这种分裂,正是悍匪疯狂的情感逻辑。

不知道多少人还记得这场戏。

张华被抓,妈妈去探监。

他努力维持过去吊儿郎当的样子,装作不怕死。

他想哭,却又拼命咧开嘴笑。

最后他说,下辈子再给妈尽孝。

这场戏,充分说明张华矛盾的个性。

也不言而喻地暗示出阶层背景、社会经历、乃至时运对一个人的改造力。

凭借张华这个角色,王千源拿下当年金鸡奖最佳男配角。

之后,王千源总算“红”了。

他接二连三出演《太平轮》《黄金时代》《健忘村》《破·局》《“大”人物》等片。

并在警匪类型片中,树立了强烈的个人风格:正邪之间游走的不确定性。

这么说吧,王千源,已成某一类角色序列里的佼佼者。

观众看到他,就能立刻联想到某种表演风格,招牌动作甚至表演细节。

这就是一个演员的品牌力。

就像我们看到汤姆 ·克鲁斯,第一想到的就是不怕死的孤胆英雄。

就像小罗伯特·唐尼,已经等同于“钢铁侠”。

事实上,他们的片酬即便是在好莱坞也是令人咋舌的高。

老汤姆通过票房分成,四部《碟中谍》片酬就能拿走将近18亿人民币。

小唐尼一个人的片酬就占去《复联3》全部超级英雄片酬的三分之一。

别误会,Sir举例这行业金字塔尖案例,并非鼓励演员都去喊高价。

而是想说明,一个演员(明星),他的片酬,不是一两部电影电视的投资方决定的,也不是演员的经纪团队随便手签。

它取决于市场容量和这演员能在市场缔造的价值。

王千源的六千万到底值不值?

不是王千源说了算。

是王千源一次到数次体现自身专业能力,得到市场认可,并竖立品牌后的回报。

换句话说,值不值,真的是民意的选择。

03再打破砂锅问到底吧。 《限酬令》,“限”的是谁? Sir以为,其实是那些货不对板的演员表演。 ——包括但不限于数字对嘴型演员、文替武替忙不停演员、靠绿幕抠图完成戏份演员。 这些被投资方高价请来的流量明星(对,不想用演员称呼他们),或许能在短时间刺激卖片,拉升收视率,赢取广告。 但对市场的长期健康有害无利。 很多观众花了钱充了会员,买了票,结果—— 你给我看的就是这玩意儿? 没有任何情绪的变化,只有眼睫毛的扑闪,嘴角的牵动,以及机械地念台词。 这种“买卖”,对但凡有点审美需求,而不是粉丝自嗨的观众,都是透支。 长此以往,你捞一笔,我捞一票。 长此以往,烂演员大行其道,好演员无人问津。 长此以往,岂止演员,包括导演、摄影、美术等整个行当的合法利益,职业操守都会都会被侵犯、腐蚀到。 最简单的道理,资金有限,一大半去给面瘫打光、找替身,填巨坑,还得找找营销团队吹吹水。 剩下来的钱除了必要的人工,还能做一点品质的追求吗? 成龙在宣传《铁道飞虎》时曾爆料,有位合作的“小鲜肉”前呼后拥,到现场时,其实他的打戏已经拍完了,来这只是喘喘气。 “喘多两下好不好?……真的受不了,我真的想把这个名字讲出来。真的看不过这些人。送他五个字:看你几时完!” 但我们怕就怕在—— 没等他完之前,观众对中国影视的信心就完了。 于是,这才有了《限酬令》。 某种程度,它当然跟市场经济相悖,但它的初衷,也是为影视产业引导出一个更良性,更持久的生态环境。 说白了。 它的目的,不是打击演员,是帮扶行业。 它的目的,不是限制,是平衡。

04最后,说一点感性的吧。 “讲金与讲心”。 这是很多文艺创作者一生纠结的矛盾。 我什么时候该去谈钱,讲讲生活品质?我又什么时候可以去谈情怀,讲讲艺术追求? 两种选择,其实无高下之分。 最糟糕的是: 该讲金的时候讲心,该讲心的时候讲金。 以王千源此次事件为例—— 如果他的经纪公司跟投资方在谈合同,就是纯粹的谈钱,可以。 但。 进入到影视剧的创作环节,王千源就得拿出足够的职业精神就完全它——即使可能拍着拍着觉得这是烂戏,也不能主动或被动给予低于水准线的表演。 这,才是一个演员所应该遵守的,最基本的道德。 今天,借政策去削减演员合法利益,借情绪去煽动观众仇富心理,把一个原本存在博弈的商业问题,上升成压倒性的意识正确。 这种行为,是想给行业输出一个什么样的信号? 王千源膨胀了? 王千源应该就此被封杀? 王千源后,像王砚辉、王景春,是不是也要好好“规范规范”? 这让Sir想起姜文说过的一个比喻: 有人往上浇水,远处看是浇水,近处看是在浇开水呢,知道吧,这我烫着过啊。 谁在浇水,谁在浇开水。 你不是傻子。 你也别把我们当傻子。