天猫官宣,今年的双 11 从 10 月 24 日开始。不知不觉,今年竟然已经是第十四个双 11。

11 月 11 日,本是一个充满自嘲意味的光棍节。2009 年,淘宝商城首创双 11 促销日,先是默默无闻,再是人流太大冲溃系统,再后来各大电商平台和线下商铺全面跟进,于是有了今天这个全民认知里的购物狂欢节。

这一天的交易额往往会引发长篇累牍的比较、分析、评价,因此成为各大平台兵家必争之地。

今天,中国的实物网上零售额已经超过 10 万亿,占社零总额比重高达 24.5%,无论是规模还是渗透率都稳居世界第一。当头部玩家都已成为国民级应用,全行业流量见顶,再通过双 11 一天的数据去把脉和诊断某个平台的兴衰,早已没了意义。

但是,双 11 依旧是今年余下的时间我最关心的商业活动。那么问题来了,站在 2022 年,当我们谈论双 11,我们到底在谈论什么?

其实美国也有双 11,也就是黑色星期五(Black Friday)。黑色星期五的取名一度让我非常诧异。毕竟,黑色不是好寓意,历史上著名的黑色星期二(Black Tuesday)和黑色星期一(Black Monday)分别指代 1929 年和 1987 年的超级股灾。

直到我听到这样一种说法。财务上,红色代表亏损和赤字,黑色代表盈利和利润。在这个节日逐渐形成的那几年,正值消费低迷,美国商家极度渴望一个国民级别的促销节,帮自己扭转颓势,从 “红” 变 “黑”,从亏损走向盈利。

这样看来,双 11 有了特别的意义。

出口、投资、消费被誉为拉动经济增长的 “三驾马车”。这三者之中,出口和投资总是轮番成为中国经济的带头大哥、顶梁柱,而居民消费,更像是个年幼的弟弟。

居民消费占 GDP 的比重,美国约 70%,而中国经历艰苦攀爬也没有超过 40%。即使不和高水平的发达国家比,和人均 GDP 相近的波兰、俄罗斯、巴西,或者和邻国越南、印度、泰国比,这一数值中国也要落后 25 个百分点左右。

作为国民级别的购物节,双 11 是观察中国消费,观察中国经济,最好的符号。

天猫官宣,今年的双 11 从 10 月 24 日开始。不知不觉,今年竟然已经是第十四个双 11。

11 月 11 日,本是一个充满自嘲意味的光棍节。2009 年,淘宝商城首创双 11 促销日,先是默默无闻,再是人流太大冲溃系统,再后来各大电商平台和线下商铺全面跟进,于是有了今天这个全民认知里的购物狂欢节。

这一天的交易额往往会引发长篇累牍的比较、分析、评价,因此成为各大平台兵家必争之地。

今天,中国的实物网上零售额已经超过 10 万亿,占社零总额比重高达 24.5%,无论是规模还是渗透率都稳居世界第一。当头部玩家都已成为国民级应用,全行业流量见顶,再通过双 11 一天的数据去把脉和诊断某个平台的兴衰,早已没了意义。

但是,双 11 依旧是今年余下的时间我最关心的商业活动。那么问题来了,站在 2022 年,当我们谈论双 11,我们到底在谈论什么?

其实美国也有双 11,也就是黑色星期五(Black Friday)。黑色星期五的取名一度让我非常诧异。毕竟,黑色不是好寓意,历史上著名的黑色星期二(Black Tuesday)和黑色星期一(Black Monday)分别指代 1929 年和 1987 年的超级股灾。

直到我听到这样一种说法。财务上,红色代表亏损和赤字,黑色代表盈利和利润。在这个节日逐渐形成的那几年,正值消费低迷,美国商家极度渴望一个国民级别的促销节,帮自己扭转颓势,从 “红” 变 “黑”,从亏损走向盈利。

这样看来,双 11 有了特别的意义。

出口、投资、消费被誉为拉动经济增长的 “三驾马车”。这三者之中,出口和投资总是轮番成为中国经济的带头大哥、顶梁柱,而居民消费,更像是个年幼的弟弟。

居民消费占 GDP 的比重,美国约 70%,而中国经历艰苦攀爬也没有超过 40%。即使不和高水平的发达国家比,和人均 GDP 相近的波兰、俄罗斯、巴西,或者和邻国越南、印度、泰国比,这一数值中国也要落后 25 个百分点左右。

作为国民级别的购物节,双 11 是观察中国消费,观察中国经济,最好的符号。

01

我努力回忆自己在 2009 年 11 月 11 日的经历。 那一天,我早早吃好食堂,占下第一排的位子,听复旦哲学王子王德峰的讲座。模糊的记忆里,中华的红色外壳依旧鲜艳。坐而论道的氛围,和当时最火的公开课耶鲁大学的 “死亡” 不相上下。王德峰说,很高兴和同学们一起度过这个特殊的日子。翻了翻那天的笔记 —— 哲学中怎么衡量价值,往往要当这个工具消失了,找不到了,你才能感受它有有多重要。 十三年后,曾经的翩翩少年,已是中年。想起十三年前,最怀念的是当时弥漫的乐观情绪,是面对消费决策时,对自己未来的高度自信。 当时还没有 “天猫”,阿里巴巴 B2C 平台尚叫 “淘宝商城”。几个年轻人冒出个想法,利用这个悲催的节日搞个促销,参加的店家全店五折,还要包邮。打的口号是 “就算没有男女朋友,至少我们可以疯狂购物”。 商家们兴趣寥寥,最后只有李宁、联想、飞利浦等 27 家商户参与。当天,完成的交易额是淘宝商城日常的十倍,但是也只有 5200 万。男装杰克琼斯区区 500 万交易额就问鼎了首届双 11 的销售冠军。 几个年轻人异想天开的玩法,最终在中国商业史上画下浓墨重彩的一笔。 我个人的经历而言,这是最后一个 “单身” 味足的光棍节。从此以后,这一天的问候,都从 “你今天怎么过”,变成了 “你的购物车里装了啥”。 2010 年 10 月,“扩大内需” 首次在中国新五年规划建议中单独成章。在历经次贷危机之后,中国的 GDP 增速再次回到两位数的增长,刚跨过 3000 美元人均 GDP 的中国,摩拳擦掌准备攀登更高的山峰。 这一年,阿里完成了快捷支付技术。消费者在淘宝支付时,不再需要跳转到网银,省去了插 U 盾这些繁琐的操作,支付的成功率从 60% 大幅提升到 95%。 双 11 参与的商家从 27 家增加到 181 家,成交额从 5200 万蹿升近 20 倍来到 9.36 亿。如果给这个数字一个直观的描述,帮助你理解它的意义,那就是 —— 仅仅第二年,双 11 就超过了购物天堂香港一天的零售额。 相信所有看懂这个数字的人,第一反应都不是庆祝,而应该是兴奋和紧张,这是一段澎湃旅程的开始。具备商业嗅觉的玩家,只会有一个反应 —— 糟了,离下一个双 11 只剩十二个月了。 曾经对双 11 爱理不理的商家,开始全力研究哪些产品在这一天卖断了货,需要提前多久把 11 月份的货备足。而所有淘宝的竞争对手,京东商城、当当、亚马逊、凡客,都在 2011 年入局,推出各自的双 11 活动。 双 11 出圈了。我至今都记得,自己定了深夜 11 点 50 分的闹钟,网页登录淘宝后直冲购物车。但是,打不开页面,打开了也无法支付,近一个小时,我都在不停地按 F5 刷新。等终于可以付款,我提前收进购物车的宝贝已经全部被抢完。 事后来看,不仅 11 日涌入的流量冲溃了阿里巴巴服务器,支付、物流也全线告急。当所有包裹彻底发完,已经是 12 月下旬。

02

双 11 不仅是消费升级史,也是技术升级史。 2011 年双 11 的糟糕体验,促使阿里去做阿里云、菜鸟,去不断提升支付宝的支付稳定性。阿里巴巴也从交易平台延伸为以科技和物流为支撑的综合性电商平台。 在我看来,阿里巴巴在双 11 的经历,为整个互联网企业的发展,打了个样。 互联网公司的核心技术能力在于对海量数据的处理。这样看,日常的运营只是强度很低的内部训练赛、友谊赛,而双 11 这样的峰值场景才是高难度的世界杯、欧冠。平时在练兵,关键时刻要能打仗。 双 11 开创了一种科技公司自我挑战、置之死地而后生的发展模式。往后,互联网公司争相上春晚发红包,一来借此获客,二来用蜂拥的流量对自己的技术能力进行检阅和 “秀肌肉”。其实就是延续双 11 开创的互联网战斗思路。 一个双 11,就是观察中国商业的极佳入口。其实,这个购物节历史并不悠久,区区十三届。但是如果把这十三天单独拎出来让你重新过一遍,中国在十三年间的飞速发展会朝你迎面扑来。 2011 年系统崩溃后,紧接着就是淘宝商城正式改名 “天猫”,第二年的双 11,创立仅四年的的小米踏上天猫双 11 舞台,凭借 5.5 亿拿下销售冠军。 中国本土手机品牌的崛起,伴随国家激进的 4G 战略,智能手机在中国迅速普及,移动互联网来了。阿里历经曲折,但是最终也顺利攀上了无线的时代列车。 2015 年,又是新的气象。天猫和湖南卫视合办双 11 晚会,购物节不再是 “买、买、买”,而成了嘉年华。一位女歌手刚唱完歌,她代言的上海家化的交易量立刻翻了 7、8 倍。消费者一边乐呵呵地看节目,一边笑哈哈地顺手把东西买了。人们都惊叹于疫情里内容电商,直播电商的突然兴起,但事实是,早在 2015 年,电商和内容的结合已经落地。 天猫双 11 的销售额变得锐不可当,2016 年,突破 1000 亿,2018 年又突破了 2000 亿。相比数字的增长,更应该被捕捉的是电商这件事内核变了。 研究中国的人可以仔细看看每年双 11 的广告片,2018 年之前的主题往往是折扣,2018 年以后主题明显变成了故事感和文艺范。背后是整个中国社会心理的跃迁。 网购刚出现的时候,消费者的诉求就是省钱、买便宜的东西,电商是商家清库存的地方。随着时间的推移,网购的地位逐渐变了。双 11 的追求不再是一味的低价和折扣,中国人开始融入这样一个主题 —— 消费本身就是快乐,是对美好生活的热爱。

03

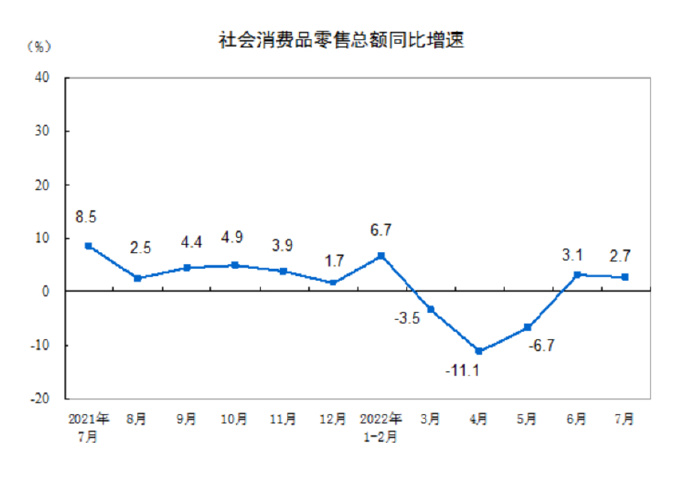

马云说双 11 要办 100 年,要比阿里巴巴活得长。 阿里首创了这个节日,反过来,这个节日也一直在重新定义阿里。 从最初的系统崩溃,倒逼阿里技术进步;到双 11 晚会,定义消费的本质是快乐和价值;再到如今,淘宝天猫提出 “从交易转向消费”,为消费体验做加法,为营销玩法做减法。 一个节日不仅可以窥探一家公司,还可以感受整个中国经济的温凉。 伴随发展,每年我们都会遇到新的问题,但是也会在旅途中打开新的红利。 比如,中国的农村居民收入增速已连续 12 年快于城镇居民。每年双 11 对于农村物流的布局越来越深入。再比如,国货崛起,在这两年的双 11 里格外出彩,正应了鲍德里亚的洞察,消费是一种社会表达。 曾经,大家旁征博引鲍德里亚对于消费主义的批判,今天当消费不振,想起曾经反思消费主义,不免觉得奢侈。其实,消费主义起源于 18 世纪的英国,不仅伴随经济发展,而且催生出百货商店这类新的商业业态。今天看来,消费主义恰恰佐证工业革命的成功,任何一个时代,民众消费能力强、消费意愿旺,有且只有一个原因,那就是整个社会对未来的自信。 民众愿意消费 —— 企业扩大生产 —— 增加就业收入提高 —— 民众愿意消费。这是经济社会中最美好的一个飞轮效应。 唯一的遗憾在于,经济学也无法给出足够的药方,是先启动消费,还是先扩大生产,从而让这个幸福的飞轮转动起来。唯一能确定的是,信心是燃料,当燃料足够旺,经济复苏的轮子就会越转越快。 社会消费零售的增速 4 月有过 - 11.1% 的低谷,至今恢复也不理想。根据央行的统计数据, M2 很高,但是社融上不去,存款倒是创纪录地增加了不少。简单来说,大家既不想贷款投资扩张,也不想消费,而是愿意存钱,躺平过冬。

我们比以往任何时候都更需要信心和希望。

十三年前,阿里打造出双 11 这个超级 IP,京东、苏宁、亚马逊、当当、凡客、易迅、一号店…… 所有电商平台都搭上了车。如今,双 11 已经成为一个公共产品。

过去我们吐槽双 11 规则繁复审美疲劳,或者抱怨自己看中的宝贝没抢到,但是当见过了经济周期和时代洪流,由衷的感慨,消费,真的是一件既美好又重要的事。双 11,作为国民级别的促销节,应该成为一剂强心剂,能否借机给社会带来精气神,激起更好的经济风貌,这一点我格外看重。

打个比方,重要的节日,就需要传统的烟花和爆竹,让所有人聚一聚闹一闹,用节日的仪式感,把欢乐和喜庆注入社会情绪。这就是节日的意义。

我们比以往任何时候都更需要信心和希望。

十三年前,阿里打造出双 11 这个超级 IP,京东、苏宁、亚马逊、当当、凡客、易迅、一号店…… 所有电商平台都搭上了车。如今,双 11 已经成为一个公共产品。

过去我们吐槽双 11 规则繁复审美疲劳,或者抱怨自己看中的宝贝没抢到,但是当见过了经济周期和时代洪流,由衷的感慨,消费,真的是一件既美好又重要的事。双 11,作为国民级别的促销节,应该成为一剂强心剂,能否借机给社会带来精气神,激起更好的经济风貌,这一点我格外看重。

打个比方,重要的节日,就需要传统的烟花和爆竹,让所有人聚一聚闹一闹,用节日的仪式感,把欢乐和喜庆注入社会情绪。这就是节日的意义。

来源:衣公子的剑 微信号:yigongzidejian

评论已关闭